C’est la marque du grand art de pouvoir passer d’une fermeté souveraine à une exquise délicatesse. En de tels moments, la force et la douceur de la réalité même, comme nous savions les éprouver dans l’enfance, nous sont rendues. Effectivement, certains poèmes sortent des gisements de la mémoire, de ces couches profondes qui sont, disait Proust, immédiatement en communication avec le coeur ; par exemple, celui où le poète évoque « la sensation du mourir » qui l’a saisi face à un camarade qui a tiré sur lui. Cette réalité-là ne nous est livrée que par morceaux, par éclats venus de loin. Aussi la poésie de Christophe Langlois – en cela bien moderne – ne se présente-t-elle pas comme un discours lié. Elle est plutôt régie par une esthétique de la discontinuité, de l’ellipse, et tire parfois de beaux effets des entorses faites à la syntaxe. Chaque poème ici réserve des surprises, parfois avec les mots les plus simples dont le sens est mystérieusement retourné : « J’avais pris/ne m’étais jamais donné/en cela, j’étais vierge » (c’est ici le prédateur qui est « vierge »).

Si C. Langlois s’en tenait à la dispersion et à l’effet de choc d’une vision kaléidoscopique, rien ne le distinguerait de nombreux poètes contemporains. Mais lui ne se contente pas de « donner à voir » ; il parle vraiment (« Der Dichter spricht », « le poète parle », disait Schumann, et l’Allemagne des origines familiales, ainsi que la musique, affleurent plusieurs fois dans le recueil). Il revendique même « l’insigne honneur de parler au présent », avec l’autorité de la sagesse. Parfois, d’ailleurs, le poète n’est plus celui qui donne la leçon, mais celui qui la reçoit, avec humour.

Par le poète ou par d’autres, quelque chose, quelqu’un, peut-être, cherche à se dire, mais cette communication se fait par fragments, par signes incomplets, si bien que « tout reste incertain ou évoqué ». Ce langage fort reste allusif, pudique, non seulement parce que la réalité profonde nous est livrée par éclats, mais parce que le message s’adresse à notre liberté. Ainsi, dans ce recueil dédié à la femme aimée, pas de blason féminin, mais des aveux discrets, des noms comme l’amour seul en invente (« ma riante, ma romane »), un geste anodin qui touche au coeur « à cette façon de poser ta tasse ma rêveuse / je ne sais quelle espérance m’a transpercé ».

Il en va de même pour Dieu qui se fait entendre de nous comme « le Verbe immense et silencieux » de la cathédrale nous abordant avec l’immobilité de ses visages sculptés, la multiplicité de ses flèches. Il se fait reconnaître à ses actions : « Toi qui nous embrasses où que nous fuyions. » Aussi le poète l’appelle-t-il « Inlassable », un « nom secret » qui est un adjectif, convenant à merveille au père du fils prodigue.

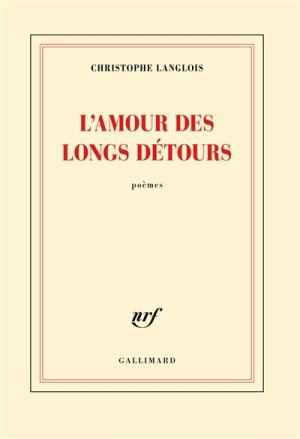

Le titre du recueil, L’amour des longs détours, emprunté à saint Augustin, aurait alors plusieurs facettes. L’amour des détours serait d’abord, sans doute, celui du poète dans sa vie et son langage (« je n’étais que détours », avoue-til, avant que la grande rencontre ne le simplifie). Ses vers associent en effet de manière singulière l’abrupt au sinueux. Mais les détours apparaissent aussi comme ceux du langage indirect qui lui est adressé, les prévenances et les délais de l’amour « inlassable » qui l’attend, le cherche, le prend et le surprend tel qu’il est. C’est le style même de Dieu qui « écrit droit avec des lignes courbes », comme dit le proverbe portugais cher à Claudel, un style auquel le poète s’accoutume au fil de son existence et de ses poèmes.

L’amour est patient, et le poète impatient finit par se convertir à sa lenteur dans l’admirable dernier poème, où il célèbre à la fois les étapes de son pèlerinage vers la « maison des heures » et la confiance d’un amour conjugal qui se donne sereinement le temps d’une vie :

Si C. Langlois s’en tenait à la dispersion et à l’effet de choc d’une vision kaléidoscopique, rien ne le distinguerait de nombreux poètes contemporains. Mais lui ne se contente pas de « donner à voir » ; il parle vraiment (« Der Dichter spricht », « le poète parle », disait Schumann, et l’Allemagne des origines familiales, ainsi que la musique, affleurent plusieurs fois dans le recueil). Il revendique même « l’insigne honneur de parler au présent », avec l’autorité de la sagesse. Parfois, d’ailleurs, le poète n’est plus celui qui donne la leçon, mais celui qui la reçoit, avec humour.

Par le poète ou par d’autres, quelque chose, quelqu’un, peut-être, cherche à se dire, mais cette communication se fait par fragments, par signes incomplets, si bien que « tout reste incertain ou évoqué ». Ce langage fort reste allusif, pudique, non seulement parce que la réalité profonde nous est livrée par éclats, mais parce que le message s’adresse à notre liberté. Ainsi, dans ce recueil dédié à la femme aimée, pas de blason féminin, mais des aveux discrets, des noms comme l’amour seul en invente (« ma riante, ma romane »), un geste anodin qui touche au coeur « à cette façon de poser ta tasse ma rêveuse / je ne sais quelle espérance m’a transpercé ».

Il en va de même pour Dieu qui se fait entendre de nous comme « le Verbe immense et silencieux » de la cathédrale nous abordant avec l’immobilité de ses visages sculptés, la multiplicité de ses flèches. Il se fait reconnaître à ses actions : « Toi qui nous embrasses où que nous fuyions. » Aussi le poète l’appelle-t-il « Inlassable », un « nom secret » qui est un adjectif, convenant à merveille au père du fils prodigue.

Le titre du recueil, L’amour des longs détours, emprunté à saint Augustin, aurait alors plusieurs facettes. L’amour des détours serait d’abord, sans doute, celui du poète dans sa vie et son langage (« je n’étais que détours », avoue-til, avant que la grande rencontre ne le simplifie). Ses vers associent en effet de manière singulière l’abrupt au sinueux. Mais les détours apparaissent aussi comme ceux du langage indirect qui lui est adressé, les prévenances et les délais de l’amour « inlassable » qui l’attend, le cherche, le prend et le surprend tel qu’il est. C’est le style même de Dieu qui « écrit droit avec des lignes courbes », comme dit le proverbe portugais cher à Claudel, un style auquel le poète s’accoutume au fil de son existence et de ses poèmes.

L’amour est patient, et le poète impatient finit par se convertir à sa lenteur dans l’admirable dernier poème, où il célèbre à la fois les étapes de son pèlerinage vers la « maison des heures » et la confiance d’un amour conjugal qui se donne sereinement le temps d’une vie :

Conduis-moi jusqu’à la maison des heures

au bout du couloir faiblement éclairé

s’ouvre la chambre éternelle du chant. […]

Nous aurons le temps tout à l’heure

tous les deux / nous aurons le temps d’y aller.

Jean-Pierre Lemaire