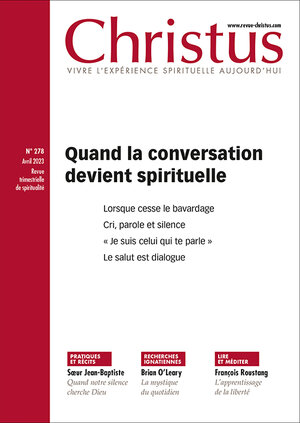

Quand la conversation devient spirituelle

N°278 - Avril 2023

Publié le 01 avril 2023

Version Numérique : ePub

Dossier du numéro

Vivre la spiritualité

Recherches ignatiennes

Lire et méditer

Edito